[07.7.15]

사실 엄밀히 말해서 7번 국도는 아니었다. 포항에서 경주로 이어진 해안 도로는 31번 국도.

7번 국도의 연장선 상에 있으니 뭐 그냥 같은 도로라고 생각하자.

어차피 서로 이어진 길이니까.

간밤에 손 앞에 논문을 두고도 내 시선은 컴퓨터 모니터에 펼쳐진 등대 사진에 꽉 사로 잡혀있었다.

동해안 지도를 따라 마우스를 클릭하는 순간 아름다운 등대 사진이 한 장 한 장씩 눈 앞에 튀어나온다.

매번 이런 등대 사진들을 볼 때마다 느끼지만, 청록의 바닷가에 솟아있는 백색의 등대는 인간의 피조물 중 자연과 가장 잘 어울리는 피조물인 것 같다.

자연에 맞서는 인간의 표상이면서도 자연과 너무나 잘 어울리는 역설.

파도와 해풍에 맞서는 극단의 구조물이며 어둠을 뚫고 불을 밝히는 외로운 존재라서 그런지, 사람들은 등대를 보면서 보통의 콘크리트 덩어리를 볼 때와는 다른 감흥을 가진다.

'송대말 등대'

감포항 어귀 송대말에 서 있는 이 등대는 그 이름이 가수 어느분을 떠올리게 하지만, 사진으로 본 이 등대는 여느 등대와 확연히 다른 외관을 가지고 있다.

기와 지붕 건물에 탑모양의 등대가 솟아있는 독특한 모습.

예전에 친구 차를 얻어타고 새해 첫날 동해 일출보러 구룡포까지 가다가 길이 너무 막히고 곧 해는 뜰 것 같아 그냥 중간에 아무 해변에 서서 어스름한 일출을 본적이 있다.

잠결에 정확히 어느 해변이었는지 기억은 나지 않지만 아마 감포 부근 작은 해변이었던 것 같다.

그때 어쩌면 감포항 어귀에 반짝이던 이 등대의 불빛을 봤을지도 모르겠네....

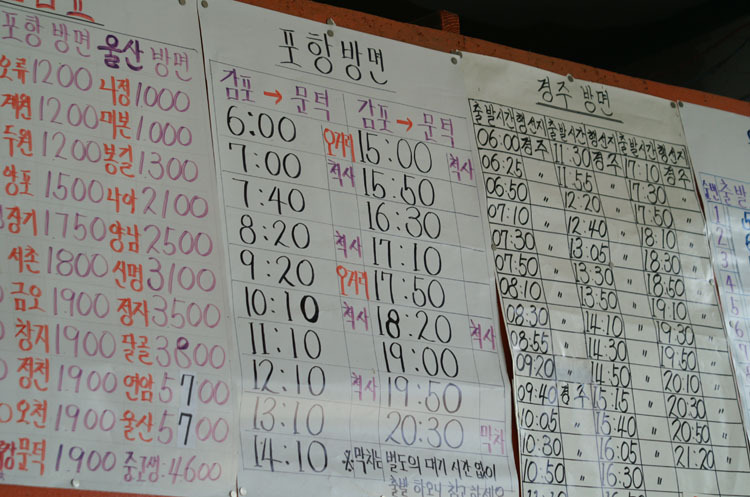

포항에서 경주로, 그리고 다시 경주에서 완행버스를 타고 감포로 향한다.

버스는 예전에 놀러와서 자전거 타고 달리던 낯익은 경주 거리를 달려 보문호수를 끼고 달려 산비탈을 꾸역꾸역 달려간다.

감포해변에 문무대왕 수중릉도 있다는데 등대와도 가까운 곳일까?

....

구불 구불 국도를 한참 달려 도착한 감포는 짠내나는 조용한 시골마을이다.

한눈에 봐도 아주 오래전에 만들어진 버스 정류장엔 간판 대신 붓글씨체로 벽에다 '버스정류장'이라고 정성스럽게 씌여져 있다.

노상에 마른 생선을 쭉 널어놓고 파는 노파들이 있어 더 시골같은 이곳은, 쨍한 햇빛 때문인지 왠지모를 나태함마저 묻어난다.

카뮈의 '이방인'에서 살인을 불러일으킨 사막의 그 태양빛은 아니더라도, 며칠동안 비내려 흐린 하늘 뒤의 화창함이라 그런지 묘하게 어지러운 햇살....

마치 이탈리아 지중해에서 내리꽂던 그 햇살......

.....

이곳, 희한하게 오지같다.

....

방파제에 동그랗게 쌓여있는 감포항은 무척이나 조용하고 한가로운 포구다. 새벽 조업을 마치고 돌아온 작은 배들만 방파제 안에 나란히 묶여 파도에 흔들거리고 있고.....

터벅터벅 방파제에 올라보니 아직 비구름이 멀리 가지 않아서인지 파도가 제법 시원하게 몰아친다.

맞바람이 거세 모자가 들썩거리는 통에 한손은 모자를 부여잡고 다른 한손으로 카메라를 잡아들고 행여 바람에 날릴새라 조심조심....

아저씨들은 낚시대를 건지며 아롱아롱 물고기를 낚고 있고, 난 그 뒤에서 찰칵찰칵 빛을 담고 있다.

그저 서로가 좋아하는 일을 할 뿐, 묵묵히 자기만의 관점으로 바다를 응시한다.

서로 밀어내지도 않고 그렇다고 같은 자리를 공유하지도 않으며 그저 적당히 거리를 두고 서로의 영역을 지켜주는 암묵적 관계가 재밌다.

가끔 상대에 대한 호기심에 슬쩍슬쩍 서로 곁눈질을 하며 이 파도를 즐기고 있다.

.....

바닷물에 벌겋게 녹슨 쇠사슬과 고여있는 빗물에서 반사되는 빛을 잡으려고 한참을 씨름해보지만 표현하고 싶은 빛을 그대로 잡진 못했다.

이게 다 변덕스런 빛때문이지....

....

방파제에는 흰색 등대와 빨간색 등대가 있다.

자동차들이 늘 오른쪽으로 달리는 것처럼 배들도 빨간 등대와 흰 등대를 보고 한쪽 방향으로 지나다닌다고 어디서 얼핏 본 기억이 난다.

흰색이 오른쪽? 아님 빨간색이 오른쪽?

굴뚝처럼 솟아있는 하얀 등대 밑에서 잠시 서성거린다.

방파제 끝머리에 서서 한참을 두리번거리니 감포항 바깥쪽 툭 튀어나온 곳에 사진 속의 그 '송대말 등대'가 서 있는게 보인다.

오목한 감포항 한쪽에서 바라보면 가까운 거리지만 다시 포구 안쪽을 빙 둘러 가야되니 다시 왔던 길을 되돌아가야할 모양이다.

....

바람이 적당히 불어오니 포구의 갈매기들이 바람을 타고 논다.

행글라이더처럼 날개를 가만히 펼쳐놓고 바람을 따라 포구 안을 계속 맴돈다.

바람에 밀려 저 멀리 날아갔다가 다시 바람을 가로질러 다가온다. 그러고는 다시 바람을 타고 저 멀리 날아가고 다시 날아오고...

마치 파도가 끊임없이 밀려오는 것 처럼 이녀석들 그렇게 한참을 바람을 타고 논다.

똑같은 궤적을 그리며 유유히 바람을 타고 노는 녀석들.....

포구 입구에 있는 수협 공판장 2층 베란다에 서 있으면 갈매기들이 손에 잡힐 듯한 거리를 두고 계속 내 앞을 스쳐 날아간다.

눈 앞을 스쳐가는 이 녀석들을 사진으로 담으려니 생각보다 쉽지가 않다.

멋진 순간을 보고 렌즈를 들이대면 이미 그 장면은 놓쳐 버린 거다. 그렇게 순간순간을 포착하기 위해서는 여간 손놀림이 빨라야 되는게 아니다.

어쩌다가 렌즈 시야에 들어온 녀석들도 카메라가 초점을 잡는 사이에 멀리 날아가 버리고 만다.

....

.......

포구 반대편 등대로 가는 길은 그물을 펴서 말리는 한적한 곳이라 사람들도 별로 없다.

냉동 창고 한쪽에선 투전을 하는지 억센 바다 사나이들이 잔뜩 모여 언성을 높이고 있고, 어구를 정리하던 노인들은 다방 커피 한잔에 땀에 젖은 윗도리를 걷어 올린다.

촌스런 보자기에 쌓인 투박한 커피잔에 얼음 동동 띄워진 커피를 붓고서, 뽀글뽀글 촌스런 파마를 한 다방 아가씨는 껌을 딱딱씹으며 무료한 듯 턱을 괴고 하품을 한다.

....

세상에서 가장 한가로운 이 시간...

포구 한 가운데에 접어드니 바다가 호수처럼 고요하다.

....

송대말(松臺末)이란 ‘소나무가 펼쳐진 끝자락’이란다. 그래서 그런지 등대로 가는 언덕길에 소나무가 많다.

이게 바다에서 자란다는 '해송'인지 그건 잘 모르겠지만, 수령이 몇 십년쯤은 됨직한 소나무들이 군데군데 서 있어서 성긴 그늘을 만들어 준다.

감포항 왼쪽 어귀에 자리잡고 있는 송대말 등대는 그렇게 나이가 많은 등대는 아니다.

좀 벨런스가 안 맞는 디자인인 것 같기도 하지만 또 나름대로 특색있어 멋있어 뵈기도 하다.

언덕을 올라 등대로 가는 길은 방파제가 아늑하게 보듬고 있는 포구의 전경이며 미끈하게 뻣은 동해의 해안선이 한눈에 들어온다.

언덕을 오르느라 콧등에 송송 솟은 땀을 한껏 시원하게 말려주는 바닷바람.

....

수채화를 그릴 때 제일 중요한 것이 물감과 물의 배합인데, 붓끝을 물에 적시면 물기가 서서히 붓을 타고 올라간다.

그 상태에서 붓끝에 물감을 바르고 팔레트에 문지르면 자연스러운 그라데이션이 생긴다.

그렇게 하늘도 그리고 바다도 그리고 호수도 그린다.

바다색이 이렇게 멋있게 그라데이션 쳐져있는 이 바다처럼 말이지....

.....

..........

빨강과 하늘색과 콘크리트 회색의 대비

아....눈부셔....저 빨강과 저 하늘이 눈부셔.....

.......

......

....

포구는 사진찍을 소재가 참 많은 곳이다.

널부러진 어구들이며 녹슨 어선들, 부드럽게 날아다니는 갈매기 그리고 억센 사람들까지..... 모두 신선한 찍을 거리들이다.

다른 곳에선 쉽사리 볼 수 없는 것들이라 그렇겠지만, 매번 봐도 질리지 않는 소재를 제공해준다는 점에서 포구에 올 때마다 고마울 따름이다.

더군다나 유유히 카메라 셔터를 누르며 이세상 가장 평화로운 시간을 보낼 수 있는 여유로움까지 주고.....

....

이 갈매기들 처럼......

.......

.......

하늘을 날고 있는 갈매기를 찍기란 생각보다 쉬운 작업이 아니다.

한가지 터득한게 있다면, 갈매기 하나만 쫓아 계속 카메라를 움직이다가 이 녀석이 멋진 포즈를 취해줄 때 깜찍하게 셔터를 눌러주면 제법 근사한 사진이 나온다는 사실이다.

날개를 꺾어 날아오를 때나, 꼬리 날개를 접어 방향을 바꾸는 멋진 모습도 참을성 있게 기다리면 포착할 수 있다.

.......

물론 이렇게 앉아 있는 갈매기들이 사진 찍기엔 더 쉬울지 몰라도 가끔은 내게 뒤통수만 보여주는 녀석들 때문에 그렇게 만만한 작업은 아니다.

무심한 녀석들...

.....

.....

가끔 이런 평화로움을 누릴 수 만 있다면

눈 앞을 나르는 갈매기를 따라 허공을 날 수 있다면

'그러면........참 좋지 않니?'